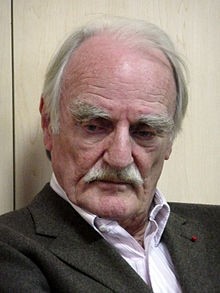

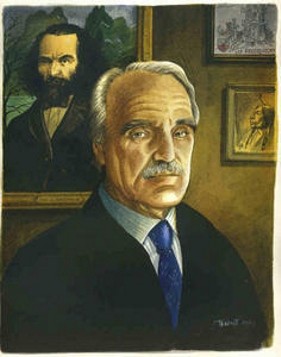

Jean Raspail und das "Heerlager der Heiligen"

von Martin LICHTMESZ

Ex: http://www.sezession.de/

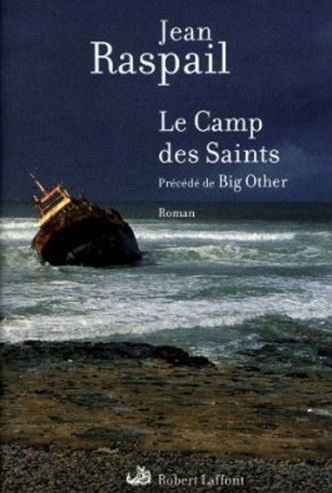

An Jean Raspails berühmt-berüchtigten Roman „Das Heerlager der Heiligen“ könnte man getrost alle paar Monate wieder erinnern. Sezession im Netz tat dies zuletzt im Juli 2010 anläßlich Raspails 85. Geburtstag, die FAZ am 25. Februar dieses Jahres: „Hunderttausende von Nordafrikanern könnten demnächst an die Tür Europas klopfen. Einer hat es vorausgeahnt: Jean Raspail schrieb schon 1973 den visionären Roman einer Flüchtlings-Armada.“

An Jean Raspails berühmt-berüchtigten Roman „Das Heerlager der Heiligen“ könnte man getrost alle paar Monate wieder erinnern. Sezession im Netz tat dies zuletzt im Juli 2010 anläßlich Raspails 85. Geburtstag, die FAZ am 25. Februar dieses Jahres: „Hunderttausende von Nordafrikanern könnten demnächst an die Tür Europas klopfen. Einer hat es vorausgeahnt: Jean Raspail schrieb schon 1973 den visionären Roman einer Flüchtlings-Armada.“

Dieser wurde im Februar in Frankreich mit einem brandneuen Vorwort des Autors wieder aufgelegt, und ist gleich nach Erscheinen schnurstracks die Amazon-Bestsellerlisten hinaufgeklettert, wo das Buch zeitweilig schon auf Platz 1 stand. Die Gründe für das wiedererwachte Interesse an dem Werk müssen wohl nicht näher erläutert werden.

In Form einer Swift’schen Satire schildert Raspail, wie eine Flotte mit Hundertausenden hungernden, leprakranken, verzweifelten Indern an Bord auf die Festung Europa zusteuert. Deren Medienmacher, Kleriker, Intellektuelle und Politiker verfallen angesichts dieser bevorstehenden Invasion in einen von postkolonialen Schuldkomplexen angestachelten „Humanitäts“-Rausch, der sich zunehmend mit apokalyptischen Heilserwartungen auflädt. Eine allgemeine Mobilmachung wird ausgerufen, nicht um sich zu verteidigen, sondern um die unterdrückten „Brüder“ aus dem Osten mit offenen Armen zu empfangen. Inzwischen glauben die Millionen in Frankreich lebenden farbigen Völker den Glockenschlag des revolutionären Umsturzes zu vernehmen, der sie zu den neuen Herren des weißen Kontinents machen wird.

Als die Todesflotte schließlich an der französischen Küste landet, desertiert die nicht mehr ganz so ruhmreiche Armee vor der Flut der Hungergespenster, die wie Romeros Zombies auf die Kornkammern und goldenen Städte des dekadenten Westens marschieren. Nur eine kleine, schrullige Schar von Widersassen findet sich am Ende noch ein zur bewaffneten Verteidigung des verlorenen Postens und letzten Lochs des Abendlandes, das schließlich „not with a bang but with a whimper“ untergeht. Inzwischen brechen in den Städten die Rassenaufstände aus, denen kaum Widerstand entgegengesetzt wird.

Raspail betonte später, daß die „Inder“ des Romans pars pro toto für die Gesamtheit der Volksmassen aus der Dritten Welt stünden. In dem Vorwort zur dritten französischen Auflage des Buches (1985) schrieb er:

Wenn das Buch „Das Heerlager der Heiligen“ ein Symbol bildet, so steckt darin keine Utopie, überhaupt keine Utopie mehr. (…) Obwohl die Handlung schon voll im Gang war und genau nach den Erscheinungsbildern (boat people, Radikalisierung des maghrebinischen Volksteils in Frankreich und anderer fremdrassischer Gruppen, psychologische Einflußnahme der humanitären Vereine, Verdrehung des Evangeliums durch die verantwortlichen Geistlichen, falsche Gewissensengel, Weigerung, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen) beschrieben wurde, vollzieht sich das Ende in Wirklichkeit nicht in drei Tagen, wohl aber mit Sicherheit nach zahlreichen Krisen in den ersten Jahrzehnten des dritten Jahrtausends, also in kaum einer oder zwei Generationen.

Raspail nahm bereits 1985 vorweg, was nun wieder angesichts der allgegenwärtigen Islamisierungs-Debatte von Gunnar Heinsohn vorgebracht wurde:

Es genügt der Hinblick auf die erschreckenden demografischen Vorhersagen für die nächsten dreißig Jahre, wobei die von mir erwähnten noch die günstigsten sind. Eingeschlossen inmitten von sieben Miliarden Menschen leben nur siebenhundert Millionen Weiße, davon in unserem kleinen Europa ein nicht mehr junges, sondern sehr gealtertes knappes Drittel, gegenüber einer Vorhut von fast vierhundert Millionen Maghrebinern und Muselmanen auf dem gegenüberliegenden Ufer des Mittelmeeres, wovon fünzig Prozent jünger als zwanzig Jahre alt sind und die dem Rest der Dritten Welt vorausgehen. Kann man bei einem solchen Mißverhältnis nur eine Sekunde und im Namen irgendeiner Vogelstraußblindheit an ein Überleben glauben? (…)

Ich bin überzeugt, daß weltweit alles losgeht, wie bei einem Billard, wo die Kugeln aufeinanderstoßen, nachdem sie nach einem Anstoß eine nach der anderen in Bewegung geraten sind. Ein solcher Anstoß könnte in irgendeinem Reservoir des Elends und der Menschenballung wie dort am Ufer des Ganges entstehen.

FAZ-Autor Jürg Altwegg, „ein Linker deutlich ‚antifaschistischer‘ Prägung“ (Karlheinz Weißmann), bedauert in seinem Artikel, daß Raspail mit seinem neuen Vorwort den Roman zum „politischen Pamphlet“ „instrumentalisiere“. Derlei Unfug kommt wohl heraus, wenn sich Linke auf ihre alten Tage allmählich von der harten Wirklichkeit zum Umschwenken gezwungen sehen, dabei aber von den alten liebgewonnenen Zimperlichkeiten nicht lassen können.

Dem wäre entgegenzuhalten, daß ein solches Buch gewiß nicht aus bloßen schöngeistig-belletristischen Ambitionen heraus geschrieben wird. Es sei ausdrücklich unterstrichen, daß „Das Heerlager der Heiligen“ ein bewußt politisches, bewußt politisch „gefährliches“ Buch ist, gleichsam eine von einem einsamen Partisanen hinterlassene geistige Mine zwischen zwei Buchdeckeln. Der entsetzliche Alpdruck, der nach eigenem Bekunden auf dem Autor während seiner Niederschrift lastete , überträgt sich mit voller Wucht auch auf den Leser, zumal hier von einer Wirklichkeit die Rede ist, die in eine bedrohlich sichtbare Nähe gerückt ist.

Dabei gilt es auch, den gigantischen Verrat zu sehen, der zur Zeit von den Eliten der westlichen Welt an ihren Völkern begangen wird. Raspails sardonische Karikatur der landauf landab herrschenden linksliberalen Psychose, die tagtäglich neue absurde Hydraköpfe hervortreibt, läßt einem rasch das Lachen im Hals steckenbleiben. Sein Buch ist auch durchaus angetan, Wut auf eine wahnsinnig gewordene politische und mediale Klasse zu wecken, die heute nicht nur Deutschland sehenden Auges in den Untergang treibt. Nach seiner Lektüre wird es für den Leser endgültig zu einer Frage der Selbstbeherrschung werden, das lächelnde Schafsgesicht mit dem sich Christian Wulff ein „buntes“ Deutschland herbeiwünscht, von dem der Islam „Teil“ geworden ist (oder umgekehrt?), ruhigen Blutes zu ertragen.

Dabei gilt es auch, den gigantischen Verrat zu sehen, der zur Zeit von den Eliten der westlichen Welt an ihren Völkern begangen wird. Raspails sardonische Karikatur der landauf landab herrschenden linksliberalen Psychose, die tagtäglich neue absurde Hydraköpfe hervortreibt, läßt einem rasch das Lachen im Hals steckenbleiben. Sein Buch ist auch durchaus angetan, Wut auf eine wahnsinnig gewordene politische und mediale Klasse zu wecken, die heute nicht nur Deutschland sehenden Auges in den Untergang treibt. Nach seiner Lektüre wird es für den Leser endgültig zu einer Frage der Selbstbeherrschung werden, das lächelnde Schafsgesicht mit dem sich Christian Wulff ein „buntes“ Deutschland herbeiwünscht, von dem der Islam „Teil“ geworden ist (oder umgekehrt?), ruhigen Blutes zu ertragen.

„Aus gegebenem Anlaß“ bringt SiN auf der folgenden Seite noch einmal Raspails Essay „Das Vaterland wird von der Republik verraten“ aus dem Jahr 2004.

Jean Raspail: Das Vaterland wird von der Republik verraten

Le Figaro, 17. 6. 2004

Ich bin um das Thema herumgeschlichen wie ein Hundeführer um eine Paketbombe. Es ist schwierig, sich ihr direkt zu nähern, ohne daß sie einem ins Gesicht explodiert. Man läuft in Gefahr, einen zivilen Tod zu sterben. Aber es handelt sich hier um eine lebenswichtige Frage. Ich zögerte. Auch deswegen, weil ich bereits 1973 beinah alles dazu gesagt habe, als ich meinen Roman „Das Heerlager der Heiligen“ veröffentlichte. Ich habe auch nur wenig hinzuzufügen, außer, daß das Ei längst in die Pfanne gehauen wurde.

Denn ich bin davon überzeugt, daß das Schicksal Frankreichs besiegelt ist, denn „mein Haus ist auch das ihrige“ (Mitterrand) in einem „Europa, dessen Wurzeln ebenso muslimisch wie christlich sind“ (Chirac), weil die Nation unaufhaltsam auf ihr endgültiges Kippen zusteuert, wenn im Jahre 2050 die „Franzosen des Stammes“ nur mehr die am meisten gealterte Häfte der Bevölkerung des Landes ausmachen werden, während der Rest aus schwarzen oder maghrebinischen Afrikanern und Asiaten aus allen unerschöpflichen Winkeln der Dritten Welt bestehen wird, unter der Vorherrschaft des Islams in seiner fundamentalistischen und dschihadistischen Ausprägung. Und dieser Tanz hat gerade erst begonnen.

Nicht allein Frankreich ist davon betroffen. Ganz Europa marschiert in seinen Tod. Die Warnungen werden durch Berichte der UNO gestützt (die einige bejubelt haben), besonders durch die unverzichtbaren Arbeiten von Jean-Claude Chesnais und Jacques Dupachier. Dennoch werden diese systematisch verschwiegen, während das Nationale Institut für demographische Studien (INED) Desinformationen verbreitet.

Das beinah friedhofsartige Schweigen der Medien, Regierungen und der städtischen Behörden über den demographischen Zusammenbruch der Europäischen Union ist eines der erstaunlichsten Phänomene unserer Zeit. Jedesmal, wenn in meiner Familie oder im Freundeskreis eine Geburt stattfindet, kann ich dieses Kind nicht ansehen, ohne an das Schicksal zu denken, das sich über ihm dank der Fahrlässigkeit unserer „Regierungen“ zusammenbraut, und dem es sich stellen muß, wenn es das Erwachsenenalter erreicht haben wird.

Durch die Mißachtung der gebürtigen Franzosen, die betäubt werden vom hämmernden Tam-Tam der Menschenrechte, durch die „Offenheit für den Anderen“, das „Teilen“, das unseren Bischöfen so am Herzen liegt, etc.; in die Ecke gedrängt durch das ganze repressive Arsenal der sogenannten „antirassistischen“ Gesetze, durch die Konditionierung bereits der Kleinsten zur kulturellen und gesellschaftlichen „Buntheit“ und Vermischung, durch die Zumutungen eines „pluralistischen Frankreich“ und all die Herabgekommenheiten der alten christlichen Barmherzigkeit, werden wir bald keine andere Möglichkeit mehr haben, als unsere Ansprüche herunterzuschrauben und uns ohne Murren in der Gußform dieses neuen französischen „Bürgers“ des Jahres 2050 einschmelzen zu lassen.

Laßt uns dennoch nicht verzweifeln. Ohne Zweifel wird das übrigbleiben, was die Ethnologie als „Isolate“ bezeichnet, starke Minderheiten von vielleicht 15 Millionen Franzosen – davon nicht notwendigerweise alle von weißer Rasse – die noch einigermaßen vollständig unsere Sprache beherrschen und die an unserer Kultur und unserer Geschichte, wie sie sie über Generationen hinweg vermittelt bekommen haben, festhalten werden. Das wird ihnen nicht leichtfallen.

Angesichts der verschiedenen „Gemeinschaften“, die sich heute aus den Trümmern der Integration (oder ihrer fortschrittlichen Umkehrung: nun sind es inzwischen eher wir, die sich den „Anderen“ anpassen müssen, als umgekehrt) bilden und die sich bis 2050 dauerhaft und ohne Zweifel auch institutionell verankert haben werden, wird es sich hier bis zu einem gewissen Grad – und ich suche hier nach einem passenden Begriff – um eine Gemeinschaft der Kontinuität des Französischen handeln. Sie wird ihre Kraft aus den Familien schöpfen, ihren Geburtenraten, einer überlebensnotwendigen Endogamie, ihren Schulen, ihren parallel laufenden solidarischen Netzwerken, sogar aus ihren geographischen Gebieten, ihren territorialen Anteilen, ihren Bezirken, sogar ihren sicheren Rückzugsgebieten, und – warum nicht? – auch aus ihrem christlichen und katholischen Glauben, wenn dieser mit etwas Glück bis dahin erhalten bleibt.

Damit werden sie sich keine Freunde machen. Der Zusammenstoß wird früher oder später kommen. Ähnlich wie die Vernichtung der Kulaken durch passende legale Mittel. Und nachher? Dann wird Frankreich, in dem sich alle ethnischen Ursprünge vermischt haben werden, nur noch von Einsiedlerkrebsen bewohnt sein, die in den aufgegebenen Gehäusen einer für immer verschwundenen Art leben werden, die man einst „die Franzosen“ nannte, und die in keiner Weise als die etwa genetisch mutierten Vorfahren jener gelten können, die sich in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts mit ihrem Namen schmücken werden. Dieser Prozeß hat bereits begonnen.

Es gibt noch eine zweite Hypothese, die ich nicht anders als im Privaten und nur nach Absprache mit meinem Anwalt formulieren könnte, nämlich die, daß die letzten Isolate bis zum Ausruf einer Reconquista durchhalten werden, die sich zwar ohne Zweifel von der spanischen unterscheiden wird, die aber von denselben Motiven beseelt sein wird. Darüber gäbe es einen riskanten Roman zu schreiben. Diese Aufgabe wird nicht mir zufallen, denn ich habe bereits das Meinige beigetragen. Möglicherweise ist sein Autor noch nicht geboren, aber zum richtigen Zeitpunkt wird dieses Buch das Tageslicht erblicken, soviel bin ich mir sicher.

Was ich nicht begreifen kann, was mich in einen Abgrund betrübter Ratlosigkeit stürzt, ist die Frage, wie und warum so viele mit den Fakten vertraute Franzosen und so viele französische Poilitiker wissentlich, methodisch und auf geradezu zynische Weise die unausweichliche Opferung eines bestimmten Frankreichs (laßt uns an dieser Stelle auf das Adjektiv „ewig“ verzichten, das so viele zarte Gemüter reizt) auf dem Altar eines überspitzten utopischen Humanismus vorantreiben.

Ich stelle mir dieselbe Frage angesichts der allgegenwärtigen Organisationen, die bald für dieses, bald für jenes Recht streiten, all der Stiftungen, Denkfabriken und subventionierten Ämter, der Netzwerke aus Manipulatoren, die jedes Rädchen des Staates infiltriert haben (Bildung, Verwaltung, politische Parteien, Gewerkschaften etc.), der zahllosen Antragsteller, der korrekt gleichgeschalteten Medien und all dieser Vertreter der „Intelligenz“, die Tag für Tag ungestraft ihr betäubendes Gift in den immer noch gesunden Körper der französischen Nation spritzen.

Wenn ich auch bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Aufrichtigkeit des Engagements nicht abstreiten kann, so bereitet es mir zuweilen doch Schmerzen, anzuerkennen, daß auch sie meine Landsleute sind. Beinah möchte ich sie als Überläufer bezeichnen, aber es gibt eine andere Erklärung: sie verwechseln Frankreich mit der Republik. Die „republikanischen Werte“ sind bodenlos verkommen, das wissen wir alle bis zum Überdruß, aber niemals in Bezug auf Frankreich. Denn Frankreich ist zuallererst ein Vaterland aus Fleisch und Blut. Die Republik dagegen, die nicht mehr als eine Regierungsform ist, ist für sie gleichbedeutend mit einer Ideologie, mit der Ideologie schlechthin. Es scheint mir, daß sie, bis zu einem gewissen Grad, das Vaterland um der Republik willen verraten.

Aus der Flut von Belegen, die ich in dicken Ordnern sammle, um dieses Urteil zu untermauern, sei hier einer zitiert, der das Ausmaß des Schadens erhellt, wenn er auch daherkommt wie ein streberhaftes Kind. Er stammt aus einer von Laurent Fabius am 17. Mai 2003 auf dem sozialistischen Kongreß von Dijon gehaltenen Rede: „Wenn das Bildnis unserer Marianne in den Rathäusern das schöne Gesicht einer jungen Französin mit Migrationshintergrund haben wird, dann wird Frankreich einen neuen Meilenstein auf dem Weg zur Erfüllung der republikanischen Werte gesetzt haben.“

Wenn wir schon bei Zitaten sind, hier zwei weitere, zum Abschluß: „Keine noch so große Menge an Atombomben wird in der Lage sein, die Flut von Millionen Menschen aufzuhalten, die eines Tages die südlichsten und ärmsten Teile der Welt im Kampf ums Überleben verlassen wird, um sich in die verhältnismäßig leeren und reichen Räume der nördlichen Halbkugel zu ergießen.“ (Algeriens Präsident Boumédiène, März 1974).

Und dieses, aus der Offenbarung Johannis, 20, 7-9: „Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan los werden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen, zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie.“

Für Eleonore Maria, geboren am 31. Januar 2011. (M. L.)

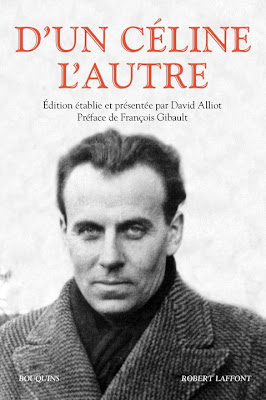

D'un château l'autre est également un portrait remarquable du « ramas de loquedus », ces ministres du gouvernement de l'État français rassemblés, de gré ou de force, en Allemagne par les nazis en septembre 1944, et auprès desquels Céline a servi de médecin. Se retrouvent à Sigmaringen ministres et miliciens, journalistes et généraux qui créent une « commission gouvernementale pour la défense des intérêts français en Allemagne » et dont le but est d'attendre la reconquête de la France par les troupes allemandes. C'est ce monde que Céline décrit, en commençant par le château baroque de l'ancienne famille des Hohenzollern : « Vous vous diriez en opérette... le décor parfait... vous attendez les sopranos, les ténors légers [... ] le plus bluffant : le Château !... la pièce comme montée de la ville... stuc et carton-pâte ! »

D'un château l'autre est également un portrait remarquable du « ramas de loquedus », ces ministres du gouvernement de l'État français rassemblés, de gré ou de force, en Allemagne par les nazis en septembre 1944, et auprès desquels Céline a servi de médecin. Se retrouvent à Sigmaringen ministres et miliciens, journalistes et généraux qui créent une « commission gouvernementale pour la défense des intérêts français en Allemagne » et dont le but est d'attendre la reconquête de la France par les troupes allemandes. C'est ce monde que Céline décrit, en commençant par le château baroque de l'ancienne famille des Hohenzollern : « Vous vous diriez en opérette... le décor parfait... vous attendez les sopranos, les ténors légers [... ] le plus bluffant : le Château !... la pièce comme montée de la ville... stuc et carton-pâte ! »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Lust, when viewed without moral preconceptions and as an essential part of life’s dynamism, is a force.

Lust, when viewed without moral preconceptions and as an essential part of life’s dynamism, is a force.

Se non ora quando? La donna e la sua dignità, il suo ruolo sociale. La posizione da assumere all’interno e nei confronti del sistema Italia. Dibattiti su dibattiti, manifestazioni, mobilitazioni in nome di una rinascita in gonnella, appelli infuocati al popolo rosa. Costruzione di una nuova identità femminile o starnazzo di gallinelle? La donna paragonata all’uomo, divisione fra sessi al centro di battaglie e rivendicazioni che sanciscono nuove superiorità o inferiorità?

Se non ora quando? La donna e la sua dignità, il suo ruolo sociale. La posizione da assumere all’interno e nei confronti del sistema Italia. Dibattiti su dibattiti, manifestazioni, mobilitazioni in nome di una rinascita in gonnella, appelli infuocati al popolo rosa. Costruzione di una nuova identità femminile o starnazzo di gallinelle? La donna paragonata all’uomo, divisione fra sessi al centro di battaglie e rivendicazioni che sanciscono nuove superiorità o inferiorità?

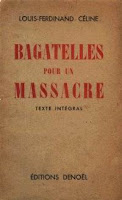

Louis-Ferdinand Céline (1894–1961) is my favorite writer I don’t enjoy reading, much as Vertigo is my favorite movie I don’t enjoy watching.

Louis-Ferdinand Céline (1894–1961) is my favorite writer I don’t enjoy reading, much as Vertigo is my favorite movie I don’t enjoy watching.

Voor zijn succes als militair schrijver, was er eerst Mabire de Alpenverkenner (De chasseurs alpins waren een verkennerseenheid van de toenmalige franse infanterie) , die al op dertigjarige leeftijd als reserve-luitenant werd opgeroepen om onder de nationale vlag zijn diensttijd uit te dienen in het Algerijnse bergland (Djebel). Een wapenonderdeel als geen ander, dat Mabire zijn hele leven trouw zou blijven. Echter niets bestemde de Normandische schrijver voor, zich te tooien met de bekende koningsblauwe ‘taart’ het hoofddeksel der verkenners.

Voor zijn succes als militair schrijver, was er eerst Mabire de Alpenverkenner (De chasseurs alpins waren een verkennerseenheid van de toenmalige franse infanterie) , die al op dertigjarige leeftijd als reserve-luitenant werd opgeroepen om onder de nationale vlag zijn diensttijd uit te dienen in het Algerijnse bergland (Djebel). Een wapenonderdeel als geen ander, dat Mabire zijn hele leven trouw zou blijven. Echter niets bestemde de Normandische schrijver voor, zich te tooien met de bekende koningsblauwe ‘taart’ het hoofddeksel der verkenners.  L’anno in cui si incontrarono, il 1928, Victoria Ocampo era una bella e ricca argentina non ancora quarantenne, sposata, ma di fatto separata e con un unico grande amore alle spalle, e Pierre Drieu La Rochelle un brillante trentacinquenne senza lavoro fisso, al secondo e già fallito matrimonio, con molte avventure sentimentali dietro di lui. Che cosa spingesse l’una nelle braccia dell’altro e viceversa non è facile dire: negli scrittori Victoria cercava gli uomini, anche se pur sempre come intesa di anime, più che di corpi; quanto a Drieu, la sua attrazione era figlia della prevenzione, il fascino esercitato da una donna intelligente, ovvero ai suoi occhi un controsenso, se non un elemento contro natura.

L’anno in cui si incontrarono, il 1928, Victoria Ocampo era una bella e ricca argentina non ancora quarantenne, sposata, ma di fatto separata e con un unico grande amore alle spalle, e Pierre Drieu La Rochelle un brillante trentacinquenne senza lavoro fisso, al secondo e già fallito matrimonio, con molte avventure sentimentali dietro di lui. Che cosa spingesse l’una nelle braccia dell’altro e viceversa non è facile dire: negli scrittori Victoria cercava gli uomini, anche se pur sempre come intesa di anime, più che di corpi; quanto a Drieu, la sua attrazione era figlia della prevenzione, il fascino esercitato da una donna intelligente, ovvero ai suoi occhi un controsenso, se non un elemento contro natura. Ma chi era veramente Victoria Ocampo, al di là dell’eco di un nome che oggi, escluso qualche specialista, evoca pallide frequentazioni letterarie fra le due sponde dell’Oceano Atlantico, il nome di una rivista, Sur, e di un collaboratore d’eccezione, Borges?

Ma chi era veramente Victoria Ocampo, al di là dell’eco di un nome che oggi, escluso qualche specialista, evoca pallide frequentazioni letterarie fra le due sponde dell’Oceano Atlantico, il nome di una rivista, Sur, e di un collaboratore d’eccezione, Borges?

La distanza, le differenze di opinioni politiche, la stanchezza che si insinua in ogni legame sentimentale, allenteranno nel tempo i rapporti, senza mai però reciderli. Negli anni ’30, un ciclo di conferenze in Argentina organizzato dalla Ocampo sarà per Drieu l’occasione per mettere a fuoco ideologie e scelte di campo: «È stato lì che ho capito che la vita del mondo occidentale stava uscendo dal suo torpore e che si apprestava ad essere lacerata dal dilemma fascismo-comunismo. Da quel momento, ho camminato rapidamente verso la caduta in un destino politico». La summa di tutto questo sarà, nel 1943, L’uomo a cavallo, storia di un dittatore boliviano che sogna l’unità del continente latino-americano e la riconciliazione delle classi sociali. Camilla, l’eroina del romanzo, è in realtà Victoria Ocampo, e naturalmente il loro è un amore destinato al fallimento. «Sarebbe ora che tu capissi che le donne sono anche esseri umani» gli aveva rimproverato un giorno... Perché Ocampo sapeva che «nella sua maniera di amare la Francia riconosco il suo modo di amare le donne che gli ho spesso rimproverato e che era poi così irritante, ma non meschino. Se Drieu è per una politica che non ci piace, non lo è per ragioni inconfessabili, basse o interessate. Un giorno gli dissi: Tu sei Pietro, e su questa pietra non costruirò la mia chiesa. Ma la mia tenerezza gli resta fedele, incurabilmente fedele».

La distanza, le differenze di opinioni politiche, la stanchezza che si insinua in ogni legame sentimentale, allenteranno nel tempo i rapporti, senza mai però reciderli. Negli anni ’30, un ciclo di conferenze in Argentina organizzato dalla Ocampo sarà per Drieu l’occasione per mettere a fuoco ideologie e scelte di campo: «È stato lì che ho capito che la vita del mondo occidentale stava uscendo dal suo torpore e che si apprestava ad essere lacerata dal dilemma fascismo-comunismo. Da quel momento, ho camminato rapidamente verso la caduta in un destino politico». La summa di tutto questo sarà, nel 1943, L’uomo a cavallo, storia di un dittatore boliviano che sogna l’unità del continente latino-americano e la riconciliazione delle classi sociali. Camilla, l’eroina del romanzo, è in realtà Victoria Ocampo, e naturalmente il loro è un amore destinato al fallimento. «Sarebbe ora che tu capissi che le donne sono anche esseri umani» gli aveva rimproverato un giorno... Perché Ocampo sapeva che «nella sua maniera di amare la Francia riconosco il suo modo di amare le donne che gli ho spesso rimproverato e che era poi così irritante, ma non meschino. Se Drieu è per una politica che non ci piace, non lo è per ragioni inconfessabili, basse o interessate. Un giorno gli dissi: Tu sei Pietro, e su questa pietra non costruirò la mia chiesa. Ma la mia tenerezza gli resta fedele, incurabilmente fedele». An Jean Raspails berühmt-berüchtigten Roman

An Jean Raspails berühmt-berüchtigten Roman  Dabei gilt es auch, den gigantischen Verrat zu sehen, der zur Zeit von den Eliten der westlichen Welt an ihren Völkern begangen wird. Raspails sardonische Karikatur der landauf landab herrschenden linksliberalen Psychose, die tagtäglich neue

Dabei gilt es auch, den gigantischen Verrat zu sehen, der zur Zeit von den Eliten der westlichen Welt an ihren Völkern begangen wird. Raspails sardonische Karikatur der landauf landab herrschenden linksliberalen Psychose, die tagtäglich neue

Le vieil homme rentre chez lui, en ressort avec un fusil et, avant de tirer sur l’intrus, justifie son acte : « Le monde qui est le mien ne vivra peut être pas au-delà de demain matin et j’ai l’intention de profiter intensément de ses derniers instants. […] Vous, vous n’êtes pas mon semblable. Vous êtes mon contraire. Je ne veux pas gâcher cette nuit essentielle en compagnie de mon contraire. Je vais donc vous tuer. » Un peu plus tard, le professeur rejoindra la dizaine de combattants qui auront choisi de renouveler Camerone et se feront tous enterrer sous les bombes d’une escadrille française, les plus hautes autorités du pays ayant capitulé devant l’invasion.

Le vieil homme rentre chez lui, en ressort avec un fusil et, avant de tirer sur l’intrus, justifie son acte : « Le monde qui est le mien ne vivra peut être pas au-delà de demain matin et j’ai l’intention de profiter intensément de ses derniers instants. […] Vous, vous n’êtes pas mon semblable. Vous êtes mon contraire. Je ne veux pas gâcher cette nuit essentielle en compagnie de mon contraire. Je vais donc vous tuer. » Un peu plus tard, le professeur rejoindra la dizaine de combattants qui auront choisi de renouveler Camerone et se feront tous enterrer sous les bombes d’une escadrille française, les plus hautes autorités du pays ayant capitulé devant l’invasion.